2018年4月 6日

腸は、食べ物などを消化する、消化器官としての働きだけでなく、肥満、免疫、動脈硬化、精神疾患など、全身の健康とも深く関わっていることが明らかになり、腸の健康の重要性が見直されています。

今回は、腸の働きや、腸を元気に保つ方法についてのお話です。

腸には、小腸と大腸があり、主な働きは、食べ物の消化・吸収や排せつです。特に、小腸では、消化液と食べ物を混ぜ合わせて食べ物を分解、消化し、栄養素を吸収しています。そして、大腸では、小腸から送られる消化物から水分を吸収し、便を作ります。腸は、多くの神経細胞に覆われていることから、「第二の脳」とも呼ばれ、脳からの指令を受けずに、腸自身でこれらの働きを行っています。

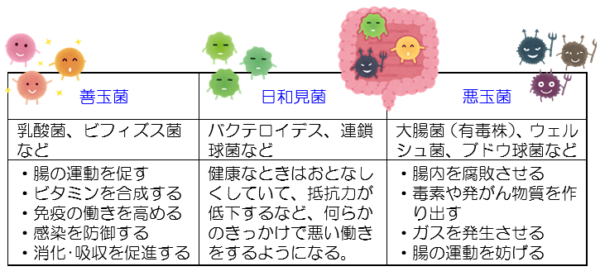

腸内細菌には、健康にとって有益に働く「善玉菌」と、有害な「悪玉菌」、状況次第でどちらにもなる「日和見菌」があります。最近、「腸内フローラ」という言葉が使われていますが、腸内の細菌が作り出す生態系のことで、健康な人では、善玉菌が多く生息しています。

腸内細菌のバランスの乱れは、腹痛、便秘、下痢などの便通異常や、大腸がん、肥満や動脈硬化などの病気とも関連することが分かってきました。食生活やストレスなど、生活習慣が原因で善玉菌と悪玉菌のバランスが崩れ、腸内環境を悪化させることがあります。

今は「おなかに特に悩みはない」という方も、当てはまる項目が多い場合は、要注意です。チェックが減るように、生活習慣を見直してみましょう。

□ 食事時間が不規則

□ 夜食をとる

□ 朝食を抜く

□ 野菜・果物をあまりとらない

□ 脂っこいものをよく食べる

□ 睡眠不足

□ 運動習慣がない

□ ストレスが多い

□ 喫煙習慣がある

参考: きょうの健康2016年8月号

(健康づくり推進部 宗村 綾香 2018.4)

新潟県労働衛生医学協会

(新潟ウェルネス)

編集部

健康診断・人間ドック・産業保健活動を通した健康づくり支援事業をもとに、皆様の健康意識を高めるためのお役立ち情報をお届けしています。

健康診断・人間ドック・産業保健活動を通した健康づくり支援事業をもとに、皆様の健康意識を高めるためのお役立ち情報をお届けしています。